[아하! 우주]

지구의 하루가 길어진다 - 14억년 전 하루는 18시간이었다

입력 : 2018.08.29 09:55

▲ 사진=NASA

지구의 자전 속도가 차츰 느려지고 있으며, 이에 따라 하루의 길이도 점차 길어지고 있다고 우주전문사이트 스페이스닷컴이 27일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 지구의 하루는 매일 7만 4000분의 1초, 1세기에 0.00178초 길어지고 있으며, 14억 년 전에는 하루가 지금보다 5.25시간 짧은 18.68시간이었다고 한다.

이 같은 현상은 달이 매년 지구로부터 3.8cm씩 멀어짐에 따라 일어나는 것이다. 달이 지구로부터 점차 멀어져가는 것은 지구 바다의 기조력 때문이다. 바다는 밀물과 썰물에 의해 끊임없이 해저와 마찰을 일으킨다. 이 마찰이 결국 지구 자전에 제동 역할을 하여 지구 자전속도를 늦추는 것이다.

이 속도에서 계산해보면 현재 약 38만km인 달까지의 거리가 14억 년 전에는 34만 900km, 지구의 자전 속도는 지금보다 빨라 하루가 18.68시간으로 나온다. 현재 지구의 자전주기는 23시간 56분이다. 14억년 만에 지구의 하루가 5시간 15분 길어진 것이다.

그런데 지구는 왜 이렇게 돌까? 지구는 매일 자전축을 중심으로 한 바퀴 돌면서 지표면을 골고루 해돋이와 석양으로 장식한다. 이 지구의 회전운동은 지구의 생성과 직결되어 있다. 말하자면 지구가 만들어질 때부터 태생적으로 회전운동을 시작했다는 뜻이다. 그리고 태양이 적색거성으로 부풀어올라 지구를 삼켜버릴 때까지 그렇게 돌 것이다.

46억 년 전 태양계를 생성시킨 주역은 지름 몇 광년이나 되는 거대한 성운이었다. 이 성운이 어떤 이유에선지 중력 붕괴를 일으켜 회전운동을 시작했다. 한 가설에 의하면 태양계 성운의 중력붕괴를 촉발시킨 것은 근처 있던 초신성의 폭발이었다고 한다. 태양 크기의 수십, 수백 배 되는 거대 항성의 대폭발을 일으키고, 그 충격파가 태양계 성운의 평형상태를 깨뜨림으로써 중력붕괴가 시작되었다는 것이다. 하지만, 누가 그 진상을 알랴, 46억 년 전의 일을?

어쨌든 성운이 무너짐에 따라 가스와 먼지로 된 거대한 디스크가 만들어졌고, 디스크가 밀집될수록 회전속도는 빨라졌다. 이는 피겨 선수가 회전하다가 팔을 오므리면 더 빨리 도는 것과 같은 이치로, 물리학에서는 각운동량 불변의 법칙이라 한다.

이윽고 디스크의 중심에서 별 하나가 반짝 불을 켰다. 이것이 바로 태양이다. 태양을 만들고 남은 물질들은 행성과 위성, 소행성들을 만들었다. 지금도 태양계 8개 행성들이 한 궤도평면 위에서 같은 방향으로 공전하고 있다는 것이 그 증거다.

태양계 초창기 원시기 지구는 무수한 소행성들의 포격을 받아 그 덩치를 키워나갔고, 총돌하는 소행성들의 충돌속도 역시 지구의 자전속도에 보태졌다. 말하자면, 태양계 성운의 회전력과 소행성들의 충돌속도가 지구의 자전운동을 만들었다는 뜻이다.

이처럼 지구의 자전은 참으로 아득한 시간의 저쪽과 연결되어 있는 유서 깊은 운동이다. 우리는 그 운동 덕에 이렇게 지구에서 생존하고 있는 것이다. 지구가 멈춘다면 즉시로 세계의 종말이 찾아올 것이다. 회전운동은 우주의 가장 근본적인 운동양식이다.

[출처: 서울신문 나우뉴스] 이광식 칼럼니스트 joand999@naver.com

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20180829601003§ion=&type=daily&page=

[우주를 보다]

‘연장근무’ 뉴호라이즌스, 목적지 천체 첫 포착

입력 : 2018.08.29 10:44

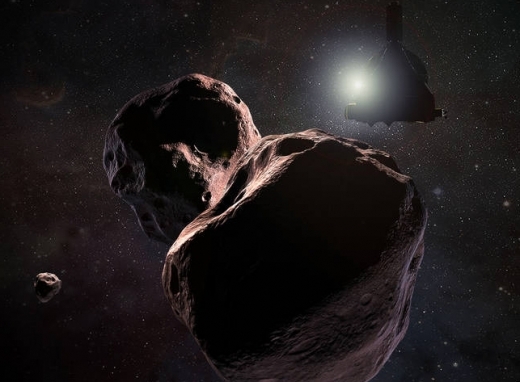

▲ 사진=NASA/JHUAPL/SwRI

태양계 끝자락을 향해 날아간 ‘인류의 피조물’이 드디어 목적지의 모습을 처음으로 포착하는데 성공했다.

29일(이하 현지시간) 미 항공우주국(NASA)은 탐사선 뉴호라이즌스호가 촬영한 ‘카이퍼 벨트’(Kuiper Belt·태양계 끝자락에 수많은 천체가 도넛 모양으로 밀집해 있는 지역) 내 천체인 ‘울티마 툴레’의 모습을 공개했다.

뉴호라이즌스호에 장착된 고해상도 망원카메라인 ‘로리’(LORRI)가 적외선으로 담아낸 이 사진에서 울티마 툴레는 흰색의 작은 점으로 보이며 주위에는 수많은 별들이 초롱초롱 빛난다. 공식적으로는 ‘2014 MU69’로 불리는 ‘울티마 툴레’(Ultima Thule)는 ‘알려진 세계를 넘어서’라는 의미의 중세시대 용어로 뉴호라이즌스호 프로젝트팀이 새롭게 붙인 예명이다.

▲ 천체 2014 MU69를 바라보는 뉴호라이즌스(상상도)

이 사진은 뉴호라이즌스호가 지난 16일 촬영한 것으로 당시 탐사선과 울티마 툴레와의 거리는 1억 7200만㎞, 태양과의 거리는 무려 65억㎞다. 특히 이 사진은 천체사진 역사의 새로운 장으로 기록됐다. 뉴호라이즌스호가 발사되기 전 기존 탐사선이 촬영한 가장 먼 천체사진 기록은 지난 1990년 2월 14일 보이저 1호에 의해 세워졌다. 당시 보이저 1호는 60억 6000만㎞ 떨어진 거리에서 그야말로 먼지 한톨로 보이는 지구를 담아낸 ‘창백한 푸른 점‘(Pale Blue Dot)을 촬영해 보내왔다.

오랜시간 깨지지 않았던 이 기록을 넘어선 것이 바로 뉴호라이즌스호로 27년이 흐른 지난해 12월 61억 2000만㎞ 떨어진 곳에서 촬영한 카이퍼 벨트의 천체사진을 보내왔다. 이번에 NASA가 공개한 이 사진 역시 기존 기록을 갱신한 것으로, 앞으로 이 기록은 뉴호라이즌스호에 의해 계속 깨질 전망이다.

뉴호라이즌호 프로젝트에 참여 중인 할 위버 박사는 "수많은 별들이 가득한 곳에서 희미한 천체를 탐지하는 것은 그야말로 모래에서 바늘찾기"라면서 "향후 뉴호라이즌스호가 목적지에 접근하면 보다 선명한 모습을 드러낼 것"이라고 밝혔다.

한편 지난 2015년 명왕성 탐사를 마치고 연장근무에 들어간 뉴호라이즌스호는 현재 목적지를 향해 순항 중으로 도착일은 내년 1월 1일이다.

[출처: 서울신문 나우뉴스] 박종익 기자 pji@seoul.co.kr

http://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20180829601005§ion=&type=daily&page=

'지구촌이모저모' 카테고리의 다른 글

| + [충격] 태양의 온도는 26도 이하였다!? 얼음과 식물도 존재... "태양 상온설” 주장 (0) | 2018.09.26 |

|---|---|

| + 경 고 / 28 경원 부채… “글로벌 경제 금융위기 온다” - 주식시장 붕괴와 사회 불안정이 나타 날 것 우려 (0) | 2018.09.15 |

| + [충격] [외계인] 블루 아비앙스 외계인에 대해 알아야할 모든 것. 렙틸리안도 두려워하는 고차원의 외계인! (0) | 2018.09.10 |

| + 다큐 우주 / 세계의 불가사의 UFO의 정체 - 전 세계 모든 지역에서 목격 [동영상] (0) | 2018.09.05 |

| + 태양 근접하는 지구 수백배 크기의 우주 불새 - 초거대 우주선인가요? (0) | 2018.09.04 |

| + [초충격] 우리가 알던 모든 역사가 바뀐다! 아눈나키 풀스토리 - 인류의 창조자가 밝혀진다 (0) | 2018.08.28 |

| + 지구 '보호막' 자기장 약화로 대혼란 올 수도 - N·S극 바뀔 때 자기력 약화 (0) | 2018.08.24 |

| + [충격] 외계인은 '보석 가운데' 숨어있다!? / 외계인이 신의 정체이다 / 6차원에서 '빔'이 측정된다! (0) | 2018.08.19 |

| + [충격] 화성에 "번화가"가 있는 것이 구글마스로 발각! - 도로와 건물에 길거리까지 (0) | 2018.08.14 |

| + 인류의 기원, 랩탈리언과의 전쟁- 지구에 스며든 외계 종족 13종 (0) | 2018.08.14 |